イベントに関わった全ての人々に、

笑顔と充実感を。

通常の建築と比べて、短期間で撤去してしまうイベント装飾。

人の目に触れる時間が短いからこそ、一瞬一瞬を煌めく時間に。

わずか「一瞬」。関わってくださった全ての人々に特別な時間と空間を提供致します。

企画

プランのご提案

施工

ハイクオリティー施工。

運営

スムーズな運営

事業紹介

おもてなしイベント

ウィンドウ装飾

展示会装飾

ツナガル。

タイトル看板、案内板

特別な空間。

お客様のご要望を細かくヒアリング。

- イベント内容

- イベントの目的

- ご予算の規模

- 現場調査 etc…

お見積もりに必要な情報をヒアリング。

予算と目的に合わせたイベント企画。

- プロモーション

- 展示会

- 社内イベント

- 会議、株主総会 etc…

目的に合わせたイベントの最適解を。

熟練スタッフによるハイクオリティ施工。

- イベント施工に精通した熟練のスタッフ

- 安全面に配慮した施工

- 多様な現場に対応したスムーズな搬出入

- 環境に合わせた人員の配置

経験豊富なスタッフが、煌めく瞬間を。

グループ企業と連携するスムーズな運営。

- 運営スタッフの手配

- 司会者、パフォーマー

- 多様なイベントを経験した運営スタッフ

- もちろん、緊急時の対応も

派遣スタッフの導入もスムーズに。

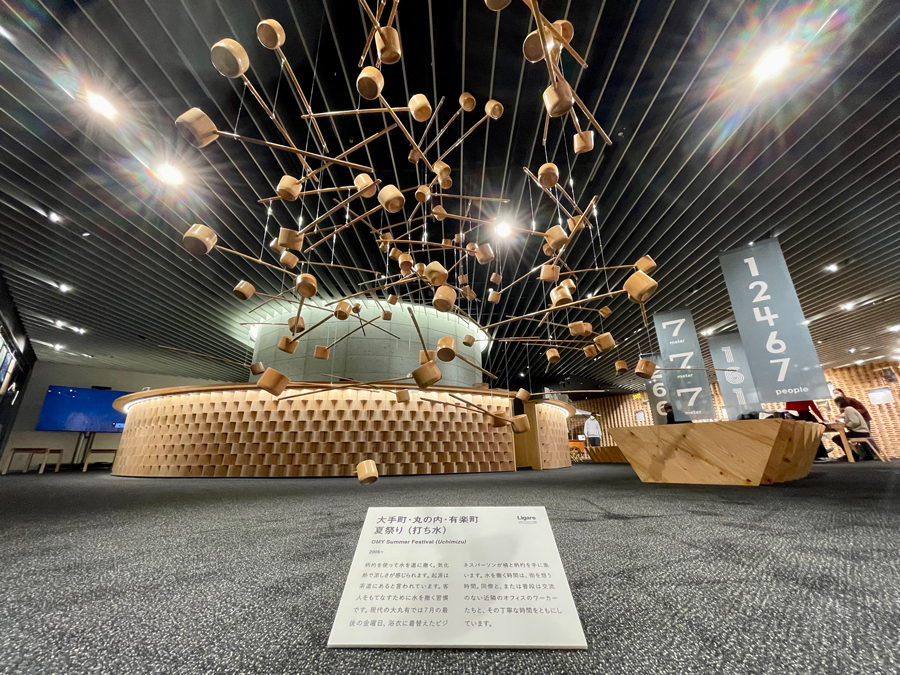

実績紹介

お知らせ

こんにちは!東真トリニティーの岩崎です!

今回は「メッシュターポリン」についてのご紹介です!

💡バナーを付けたいけど音や光は透過したい

💡デザインは決まっているがイベント施工会社が見つからない

遮光ターポリンとメッシュターポリンの違い

遮光ターポリンとはその名の通り、光を透過しないタイプのターポリンです。

世間一般的に、所謂「ターポリン」というと遮光ターポリンのことを指すことが多いですね!

メリットとしては

①透過しない為、目隠しなどにも使える ②印刷面積が広い為視認性に優れる

などがあります。

施工時に引っ張りすぎると伸びやすいので注意が必要です。

一方、メッシュターポリンは風や音が逃げるように、面に小さな穴がたくさん空いています。

これによって空気の抵抗などを減らすことができる為、屋外イベントなどに向いています。

メリットとしては

①空気抵抗が少ない ②ある程度音の振動を逃すことができる

などが挙げられます。

スピーカーを設置した足場の前などにスポンサーバナーを取り付けたい場合などに使いたいですね!

設置方法

設置方法についてはさまざまな方法がありますが、最も実用性の高い方法はハトメです。

四方にハトメを開けることで、その穴に結束バンドを通し頑丈に設置することができます。

写真を見ると後ろの金網が透けて見えると思います。

これが「メッシュターポリン」です。

横幅が10mクラスの大きな物も製作できるので、目立つビジュアルが欲しい場合はもってこいの素材です!

まとめ

今回はメッシュターポリンと遮光ターポリンについて紹介致しました!

似たような素材でも用途や状況によって使用する物が変わってきます。

イベントの施工や素材についてはイベント施工のプロフェッショナル、東真トリニティーまでお気軽にお問い合わせください!

お問い合わせフォームはこちら

こんにちは!東真トリニティーの岩崎です!

東真トリニティーでは、コロナ禍を乗り切り急増したイベント施工の需要に備え、10人〜規模での大幅増員を考えています!

💡「イベント現場に興味がある」

💡「内装業や建築関係からの転職を検討している」

💡「時間の融通が利きやすい仕事を探している」

💡「やりたい事がない」

など、志望動機はなんでもOK!

「実際、どんなことやるの?」「イベントスタッフてキツイって聞くけど・・・」

そんな不安を抱えるあなたはこちらの記事をご参考ください!

未経験大歓迎!安全講習や新人研修などを定期的に開催している為、不安なあなたもご安心ください!

その他、宴会看板をはじめとした様々なイベント現場の施工に携われる為、

「ひとつの仕事をずっと続けているのが苦痛」「毎日違った仕事がしたい」

そんな人に向いています!

求人情報について詳しく知りたい方はコチラまで!

電話やメールでもご応募お待ちしております!

こんにちは!

東真トリニティーの岩崎です!

今回は最近、季節を問わず人気な提灯装飾のご紹介です!

Check!!→提灯装飾の過去例はこちら

この記事はこんな人におすすめ

💡イベントの施工、進行を一括で任せられる業者を探している

💡ショーのステージを製作したい

💡イベント運営の他、装飾や進行もやらなければいけなくて困っている。

💡イベント設営の仕事に興味がある

まずは検証!

今回ご相談を請けたご依頼は以下の通り。

①提灯を使用したフォトスポットを作りたい!

②入り口を豪華にカーテンで装飾したい!

③レッドカーペットを敷きたい!

④他、ロープパテーションやベルトパテーションをレンタルしたい!

このうち、施工前の検証が必要な物がいくつかあります。

特に重要な物が、①です。

なぜなら“電気を使うから”

所謂夏祭りなどに使う提灯であればぶっちゃけ一つくらい点かなくても

「まあいっか・・・」

で済んだり済まなかったりします。

屋外で使うものなのでメンテナンスをしっかりしていても、電球の不具合などで

急に消えてしまったりするんです。それも味です。

(もちろん隙を見て電球入れ替えますよ。)

今回のような【フォトスポット】=【イベント装飾の顔】となる部分に於いては

途中で消える、断線するなどはもちろん避けなければなりません。

通常の提灯用のコードでは提灯の間の間隔や、コードの長さが規格で固定されている為、

オーダーメイドで切ったり繋いだりしながら製作しています。

(電気工事士の資格が必要な作業です!製作の際は専門の業者にご相談ください!)

その後、全てに電球をとりつけ、通電チェックをする訳です。

ついでに検証!

ゲートとして使用するカーテンも検証しました!

今回は設置箇所の幅がタイトであった為、念の為。

躯体にはトラスを使用しています。

設営当日

事前に現場調査をさせていただいた為、搬入からセッティングまで、スムーズに行えました!

お客様と会場様のご協力があって、初めて良いイベント装飾となります。

今回は提灯の後ろが会場の入り口であった為、そこを塞ぐ為に黒ジョーゼットを使用しています。

黒ジョーゼットは通常の白ジョーゼットとは違い、エレガンスでシックな雰囲気を

作るのに、一役買っています。

入り口ゲートは検証したトラス+カーテンの躯体を、木工パネルでサンド。

木工パネルはバックパネルなどの他に様々な装飾で使用できる為、

イベント装飾の現場にはかかせない素材の一つです。

シックな雰囲気を保つ為、パネルは黒経師で化粧を。

Check!!→木工パネルなどの過去事例はこちら

ゲートから真っ直ぐに伸びたレッドカーペットの上を歩いて行くとフォトスポットが。

提灯は写真を撮る時に逆光になってしまう為、当日は別途で照明をご用意いただきました。

インフルエンサーを招いてのイベント。

出演者も来場者も、自由に写真の撮れるフォトスポットで、思い出に残る一枚を。

まとめ

今回ご依頼いただいたイベントは、『SNSサミット 2023』

数々のインフルエンサーが集う同イベントでは、「SNSがなければ、平凡な人生でした。」をテーマに

各々の経験や体験談を通して来場者にSNSの活用方法や有用さを広く伝えるイベントとなりました。

オンライン、オフライン同時開催で、弊社は装飾の他、進行にも携わらせていただいております!

今回のように、

「ただイベントを開催するだけではつまらない」

「来場者の目を引くインパクトのあるメインビジュアルが欲しい」

など、イベントに関するお悩みがあればイベント専門の業者に相談してみてはいかがでしょうか。

こんにちは!東真トリニティーの岩崎です。

今回は、ベルサール新宿グランド様の会場を一部お借りして、安全講習兼新人研修を実施しました!

今回の研修は以下の3つをテーマに実施。

①イントレ講習

イントレの基本的な組み型と、高所作業に対する安全講習

②ピッカー講習

ピッカー(高所作業床)の使い方と、高所作業に対する安全講習

③木工パネル講習

木工パネルの部材と基本的な組み方の講習

それぞれ、スタッフ間の認識と施工方法を擦り合わせながら講習を進めていきます!

①イントレ講習

イントレの組み方については以前投稿したこちらの記事に詳しく記載しています。

写真や口頭での説明は受けているものの実際に作業をしてみると、「思っていたより重かった」「難しい」

といったコメントが大半。

今回だけでなく、イントレを使用する現場があった場合には積極的に作業に参加してもらい、どんどん技術を吸収していって欲しいですね!

② ピッカー講習

ピッカーとは、移動式の高所作業床です。

弊社では主に、株主総会や宴会の看板を吊る際、吊り元(バトン)が昇降式でない場合などに使用します。

ピッカーは最大1名までしか上に乗れない為、専用のワイヤーを使用します。

看板は空調の風などで揺れないよう、比較的頑丈に作られているので、上まで上げるには練習とコツがいります。

可能な限り安全に、少人数で上げられるような方法をレクチャーしていきます。

③木工パネル

イベント現場に「必ず」と言って良いほど出現する木工パネル。

材料の選定から組み方まで、自身で考えて組めるよう、ベテラン勢はなるべく手を出しません。

最初は右往左往していた新人たちも、次第に動き方を理解してきたようでした!

まとめ

東真トリニティーでは、スタッフに安全に対するリテラシーを身につけてもらう為、「安全講習」を不定期に開催しています。

また、実際の現場では時間の制限などにより細かく教えられないような部分も、順を追ってゆっくりと教える事ができました。

今回のような会場をお借りした実地研修や、社内でのミーティングなど、現場作業での危険予知や安全行動が身につくよう

楽しく確実に学んでいって欲しいですね!

お問い合わせ

イベント行事に関わることは

東真トリニティーへまずはお気軽にお問い合わせください。